“صحيفة الثوري” – ثقافة وفكر:

خــاص— في التاسع من أغسطس، كل عام، لا يكتب محبّو محمود درويش عنه، بل يكتب بهم. هو القلم الذي يمسك اليد، والقصيدة التي تعيد تشكيل الذاكرة. 17 عاماً مرّت منذ أن غاب الجسد في غرفة عمليات بمدينة هيوستن الأميركية، لكن الحضور الشعري ظلّ أكثر عناداً من الغياب.

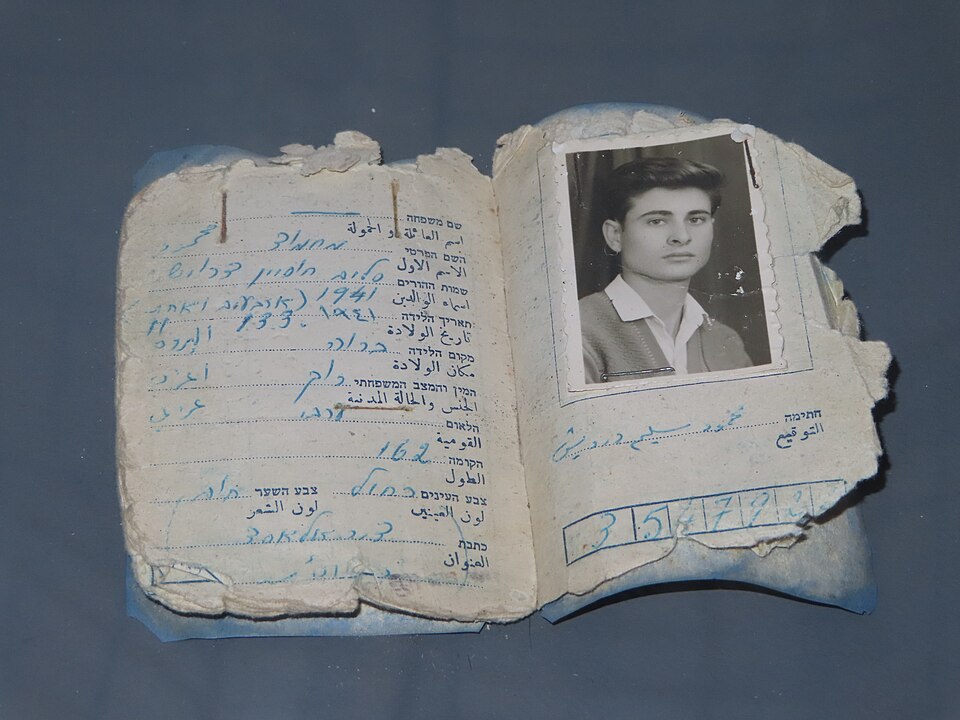

وُلد محمود درويش عام 1941 في قرية البِرْوَى الجليلية التي مُسحت عن الخريطة بعد النكبة، ليبدأ مسار حياة طُبع باللجوء والحنين. كتب وهو في التاسعة عشرة قصيدته الشهيرة “سجّل أنا عربي”، التي جعلت منه أيقونة للأدب المقاوم، ودفعته إلى السجن أكثر من مرة:

….. سجّل

أنا عربي

سلبتَ كرومَ أجدادي

وأرضاً كنتُ أفلحُها

أنا وجميعُ أولادي

ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي

سوى هذي الصخورِ..

فهل ستأخذُها

حكومتكمْ.. كما قيلا؟

إذن

سجِّل.. برأسِ الصفحةِ الأولى

أنا لا أكرهُ الناسَ

ولا أسطو على أحدٍ

ولكنّي.. إذا ما جُعتُ

آكلُ لحمَ مغتصبي

حذارِ.. حذارِ.. من جوعي

ومن غضبي

أنا عربي

هذه التجربة شكلت النواة الأولى لشعره، حيث غدت الكلمات ليست مجرد أداة تعبير، بل صوت الغربة والحنين، والعذابات الوطنية، وألم الشتات. في ديوانه الأول عصافير بلا أجنحة (1960)، يقول في مقدمة ديوانه:

“أنا لستُ من هنا، ولا من هناك، أنا من حيث لا أعود.”

ورغم هذا فقد اعتبر درويش ديوانه الأول “عصافير بلا أجنحة” – الذي أصدره وكان في 19 من عمره – محاولة حالمة بنيت فى الأساس على الشكوى الرومانسية والتعبير الحالم، وهو ما تطور بعدها إلى محاولات أكثر نضجا.

وأضاف درويش: “الديوان الثانى “أوراق الزيتون” الصادر عام 1964 فأعتبره البداية الجادة فى الطريق الذى أواصل السير عليه.”، يفتتحُ درويشُ ديوانه بقصيدةٍ ذات طابعٍ خطابي ثوري موجّهة “إلى القارئ”، ويتفجّر غضبًا، حيث يقول:

“بايعتُ أحزاني..

وصافحتُ التّشرّدَ والسّغَبْ

غضبٌ يدي..

غضبٌ فمي..

ودماءُ أوردتي عصيرٌ من غضبْ

يا قارئي لا ترجُ منّي الهمسَ

لا ترجُ الطّربْ

هذا عَذابِي..

ضربةٌ في الرّملِ طائشةٌ

وأُخرى في السّحُبْ

حَسْبِي بَأنّي غَاضِبٌ

وَالنّارُ أوّلها غضبْ.

تجارب المنفى والاغتراب توالت في حياة الشاعر، فترجمتها دواوين مثل يوميات جرح فلسطيني (1970) وسرير الغريبة (1999)، حيث يعبر درويش عن وجع الغربة والألم النفسي، لكنه لا ينسى أبداً أن يمنح الأمل:

“الغربةُ سريرٌ باردٌ،

لا يدفئه سوى الحنين.”

منذ ديوانه الأول عام 1964 مروراً بجداريته الشهيرة وحتى آخر أعماله “لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي”، ظلّ درويش يذكرنا بالحب ويعرّف لنا الحنين، كما ظل يبني وطناً من الكلمات، يسكُن فيه من فقدوا أوطانهم الحقيقية، وظل أيضاً يقارع الموت ويتهكم منه كما في قصيدته “جداريّة”، التي كتبها بعد تجربة مرضية قاسية، وجّه خطاباً صريحاً للموت:

هزمَتْكَ يا موتُ الفنونُ جميعُها .

هزَمَتْكَ يا موتُ الأغاني في بلادِ

الرافدْين .

مسلّةُ المصريِّ ، مقبرةُ الفراعنةِ.

النقوشُ على حجارةِ معبدٍ هزمَتكَ

وانتصَرَتْ ، وأفلَتَ من كمائنِكَ

الخُلودُ . . .

فاصنَعْ بنا ، واصنَعْ بنفسِكَ ما تريدُ

لم يكن الموت عند درويش نهاية، بل لحظة تحدٍّ، كما لم يكن الحب عنده عاطفة عابرة، بل فعل مقاومة، و”الحياة” التي تحدّث عنها في بيته الشهير:

“ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا”

كانت مشروعاً جمالياً وإنسانياً في مواجهة القبح واليأس.

ظل درويش يطور تجربته الشعرية التي جمعت بين البساطة والعمق، بين الرمز والوضوح، وبين الحلم والخذلان حتى آخر رمقٍ في القصيدة.

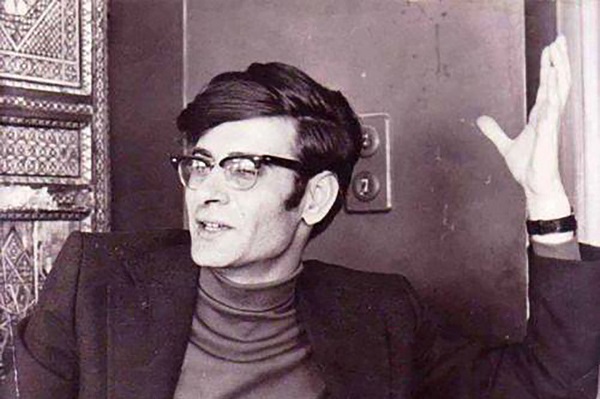

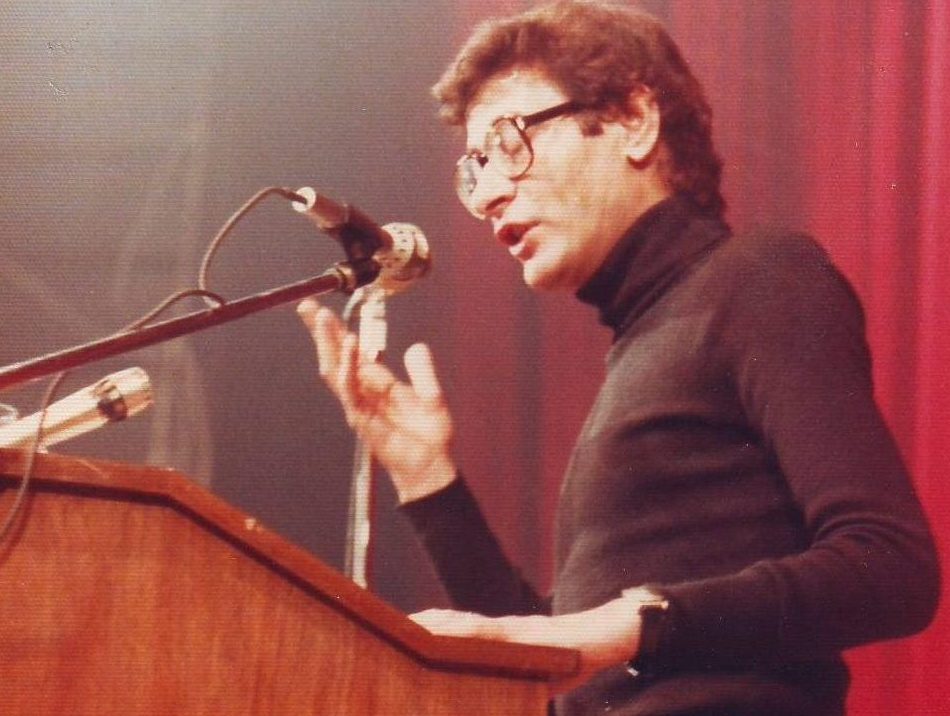

سياسياً، كان حاضراً في المشهد الفلسطيني والعربي، لكنه ظل يرفض أن تُختزل تجربته في خطاب سياسي مباشر. شارك في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1987،واستقال عام 1993 احتجاجاً على اتفاق أوسلو، مؤكداً أن: “الشاعر ليس موظفاً لدى السياسة”.

كتب خلال تلك الفترة الكثير ولعل أشهر ما كتب وكان أكثر رواجاً قصيدته الملحمية “مديح الظل العالي:

كمْ كُنْتَ وحدك , يا ابن أُمِّي,

يا ابنَ أكثر من أبٍ,

كم كُنْتَ وحدكْ

القمحُ مُرُّ في حقول الآخرينْ

والماءُ مالحْ

والغيم فولاذٌ.وهذا النجمُ جارحْ

وعليك أن تحيا وأن تحيا

وأن تعطي مقابلَ حبَّةِ الزيتون جِلْدَكْ

كَمْ كُنْتَ وحدكْ

على مدى أكثر من أربعة عقود، أصدر درويش أكثر من ثلاثين كتاباً بين الشعر والنثر، تُرجمت إلى أكثر من 22 لغة، وأصبحت قصائده مادةً تُتداول في المدارس والجامعات والمهرجانات، وحافظةً للأمل والهوية. لم يكن شاعر فلسطين وحدها، بل شاعر المنفى الإنساني الكبير، حيث التقت في نصوصه حكاية الحب بحكاية الأرض، ومرارة الغربة بعذوبة القصيدة. ومع تصاعد نكبات شعبه، تبلور صوت درويش الشعري في إطار المقاومة، مثلما في ديوانه أوراق الزيتون (1964) حيث يعبّر عن تمسكه بوطنه:

“على هذه الأرض ما يستحق الحياة.”

هذه العبارة، التي أصبح رمزاً وشعاراً واسع الانتشار لأنها تلخص روح المقاومة والأمل في شعره.

شيّعته رام الله في جنازة رسمية وشعبية في 13 أغسطس 2008، أُعلن خلالها الحداد ثلاثة أيام. واليوم يقف متحف محمود درويش ونصبه التذكاري على تلة المطلة على المدينة شاهداً على أن الشعر يمكن أن يتحول إلى معلم من معالم المكان.

في ذكراه السابعة عشرة، لا نتذكره كمن رحل، بل كمن لا يزال يكتبنا. نقرأه فنكتشف أن اللغة لا تُحفظ في الكتب وحدها، بل في القلوب التي تؤمن أن الوطن قد لا يكون بيتاً فقط بل قد يصبح نصاً من نصوص محمود درويش.

محطات في حياته:

– 1941 – الميلاد في قرية البِرْوَى قرب عكا بفلسطين.

– 1948 – النكبة وهدم قريته، ولجوء أسرته إلى لبنان ثم عودتهم متسللين.

– 1964 – إصدار أول ديوان “عصافير بلا أجنحة”.

– 1970 – الانتقال إلى القاهرة، ثم بيروت.

– 1971 – 1982 – نشر “عاشق من فلسطين”, “محاولة رقم 7”, “أحبك أو لا أحبك”.

– 1982 – مغادرة بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي.

– 1987 – عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

– 1993 – استقالة احتجاجاً على اتفاق أوسلو.

– 2000 – صدور “جدارية”.

– 2008 – الوفاة في 9 أغسطس وتشييعه في رام الله.

📚 أعمال محمود درويش الشعرية والنثرية:

- 1. عصافير بلا أجنحة (1960)

- 2. أوراق الزيتون (1964)

- 3. عاشق من فلسطين (1966)

- 4. آخر الليل (1967)

- 5. مطر ناعم في خريف بعيد (1969)

- 6. يوميات جرح فلسطيني (1970)

- 7. عاشق من فلسطين (طبعة موسعة، 1970)

- 8. محاولة رقم 7 (1973)

- 9. أحبك أو لا أحبك (1974)

- 10. تلك صورتها وهذا انتحار العاشق (1975)

- 11. أَعراس (1977)

- 12. مديح الظل العالي (1983)

- 13. حصار لمدائح البحر (1984)

- 14. ورد أقل (1986)

- 15. ذاكرة للنسيان (1987)

- 16. رأيت رام الله (1988)

- 17. أحد عشر كوكباً (1992)

- 18. لماذا تركت الحصان وحيداً؟ (1995)

- 19. سرير الغريبة (1999)

- 20. جدارية (2000)

- 21. حالة حصار (2002)

- 22. لا تعتذر عمّا فعلت (2004)

- 23. كزهر اللوز أو أبعد (2005)

- 24. في حضرة الغياب (2006)

- 25. أثر الفراشة (2008)

- 26. لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي (2009 – بعد وفاته)

دأب محمود درويش حتى أيامه الأخيرة على الكتابة بلغة تمزج الشعر بالفلسفة، والسيرة بالوجع الجمعي، ليرحل جسداً ويبقى صوته، وتخلّد قصائده كنبضٍ لا يتوقف في قلوب الأجيال.