“صحيفة الثوري” – كتابات:

عبير اليوسفي

في نقاش قيل لي: “تخيّلي لو أن حبيب سروري لم يغادر اليمن.” كان السؤال دعوة لنقل الكاتب إلى سيناريو تخييلي، لكن ما إن فكرت حتى انقلب إلى سؤال مهم ماذا كنّا سنفقد لو بقي؟ وما الذي كان سيُجبر على كتمانه؟

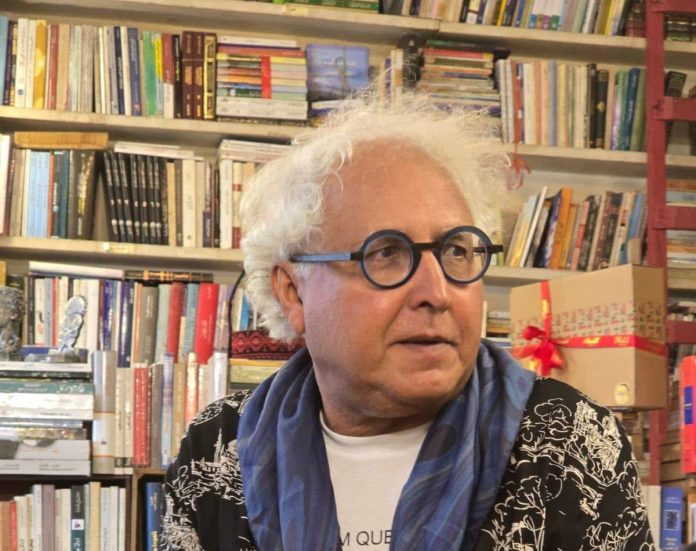

يعد حبيب عبدالرب سروري بروفيسورًا في علوم الكمبيوتر بجامعات فرنسا، وأحد أبرز الأدباء اليمنيين في المشهد الثقافي، والذي أغنى الرواية اليمنية بأعمال تحاكي الخيال والعلم مع الواقع والتاريخ، ومن خلال متابعتي له يتضح تأثره بأبي العلاء المعري، كما تشهد له أعماله، وكتابه الذي أعلن قبل أيام قرب صدوره بعنوان “كوميديا الغفران من المعري إلى دانتي”.

يمكن لي تخيله لولا مغادرته عدن المبكرة، رجلًا ناحلًا يجلس خلف مكتب معدني متآكل في كلية العلوم، يدرس طلابه نظريات رياضية لا تُطبق، وسط فصول لا كهرباء فيها. ينتقل بين أزمة راتب وأزمة وقود، ومكتبة بائسة، لا يُدعى لأي ندوة ولا تترجَم له كلمة، وإن كتب مقالًا صريحًا سيُتهم بالإساءة، وإن نشر رواية ستُصنف ضمن موجة الإلحاد، وفي أقصى الخيال قد يُطلق ناشطون حملة مناشدة له: “أنقذوا المفكر اليمني المهمش”.

في هذا السيناريو لا يكون سروري عالمًا حرًّا ولا كاتبًا ذا أثر واسع في الثقافة العربية. لا يكتب عن العلمانية بوصفها مسارًا تحريريًا، لا يخوض معارك ضد هيمنة الخطاب الديني، ولا يهاجم الأساطير الثقافية حول الجنس والمرأة والمقدس. وإن كتب يكتب بتشفيرٍ دائم وخوفٍ دائم، وقارئٍ مفترض لا يعرفه ولن يجيبه. لا يعود السؤال عن ما كان سيكتبه لأنه يتحول إلى عمّا كان سيسمح له أن يكتبه وفي أي وقت ولأي غاية.

تشكلت شخصية حبيب السروري، ضمن تفاعل متين بين العقل العلمي والخيال السردي. عقلٌ لا يهادن، يلاحق التناقضات حتى النهاية، يسخر من المقدس حين يتنكر للعقل، ويفكك الظواهر . لو عاش داخل اليمن لكان عقله هذا معطلاً بنظام إداري يرفض التجاوز وبنظام سياسي يرى في كل اجتهاد تهديدًا. مكانه الطبيعي كان سيُعاد تعريفه كموظف في هيكل مهترئ لا يحتمل النقد. ولن يكون السيناريو مقتصرًا على فشل أكاديمي أو عزلة فكرية. كان يمكن أن يُحاصر اجتماعيًا، أن يُخوّن، أن يُصنف خارج السياق. وبلغة المقالات التي كتبها، يبدو وعيه منحازًا دومًا للحرية كأداة تفكير. والحرية في بلاد كبلاده ليست إلا عقبة. وإن وُجدت فهي مشروطة بمصادرة أخرى. هذا التصادم بين ما يؤمن به سروري وما يفرضه السياق المحلي لن ينتج عنه إلا جثة فكرية متحركة في نظام مغلق.

يلفتني من خلال متابعته الحضور الثقافي الذي بناه في فرنسا ومدينته روان البديلة لعدن. لا يمكن تخيّل رواية مثل ابنة سوسلوف التي كانت أول كتاب اشتريته له حين صدر وباهيت فيه أصدقائي، أو تقرير الهدهد وقد كُتبت من قلب الداخل اليمني دون أن تُدفن وهي لا تزال نصًا أوليًا. تشتبك رواياته مع السلطة السياسية والدينية، وتفكك الأيديولوجيات كما يفكك الرياضي المعادلة من دون أن يسمح للأيديولوجيا نفسها أن تصبح إطارًا تفسيريا لذاتها. ومن الصعب أن ينتج هذا النمط من الكتابة داخل نظام يتغذى من البنية التي يُفككها الكاتب.

في مآل افتراضي أكثر رعبًا يمكن أن نتخيل حبيب وهو يتخلى عن الكتابة تدريجيًا. لأنه فرض عليه صمتًا متدرجًا، يبدأ بالحذر، ثم بالخوف، ثم بعدم جدوى الكلام. يمضي يومه في تصحيح دفاتر طلابٍ لا يملكون شغفًا، أو في مراجعة وثائق رسمية لا معنى لها، أو في متابعة تعيينات لا تمت للكفاءة بصلة. يُستدعى للجان لا حاجة له فيها، ويُمنع من حضور أي ندوة يُخشى أن يخرج منها عن النص.

كان يمكن أن يُختصر في تعريف وظيفي ممل، ويتحول من كاتب يُتابعه جمهور من الخليج إلى المغرب، إلى مجرد اسم على بطاقة جامعية باهتة. أما الفكرة التي عاش من أجلها، فلربما تحولت إلى حسرة داخلية لا تُكتب. إن الذي كان سيُفقد حقًا لو بقي في بلاده، هو أن يكون أحد أهم الأصوات العقلانية الحرة في الثقافة العربية. من نجا من القيد نجا بالفعل الثقافي الذي احتاج المنفى ليجد له فضاء. وهذا المنفى وإن كان بارداً فقد أبقى النار مشتعلة فيه.

البيئة لا تصنع الكاتب على نحو آلي، لكنها تصوغ احتمالات وجوده وتمنح له مساحة حُرة للانطلاق دون قيود.

لو لم يهاجر ربما كان سينكسر. وربما كان سيتكيف ويصمت. وربما في أحسن الأحوال كان سيكتب لكنه لن يُنشر. سيحمل أفكاره كأثقال سرية في درج المكتب، يخاف أن يقرأها أحد، ويخاف أكثر أن لا يقرأها أحد. لهذا تبدو لي الهجرة لمثل حبيب سروري قرار صائبا.

– المصدر نشرة ظلال للكاتبة