(عدن) - "صحيفة الثوري":

المؤلفون: محمد الحكيمي، أماني محمد، مها الصالحي

الملخص التنفيذي

في اليمن، يُحوّل تغير المناخ بعض المناطق إلى مناطق غير صالحة للسكن، فعندما يُهجّر الناس، تتغير حياتهم بين عشية وضحاها. يُجبرون على العيش في مجتمعات الخطوط الأمامية، متأثرين بشكل غير متناسب بتغير المناخ. ورغم مساهمتهم الضئيلة في تفاقم تغير المناخ، فإن مجتمعات الخطوط الأمامية (بما في ذلك النازحين داخليًا والنساء والمهمشين والأشخاص ذوي الإعاقة) هي الأكثر تضررًا من آثاره المستمرة.

يشهد اليمن كوارث مناخية سنوية وظواهر مناخية قاسية، تشمل العواصف الممطرة والفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة. وقد أدى الصراع في اليمن، الذي استمر لأكثر من عقد من الزمان، إلى خلق واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدةً في العالم، وإحدى أكبر أزمات النزوح في العالم (برنامج الأغذية العالمي، 2024) . منذ عام 2015، نزح حوالي 4.5 مليون شخص داخليًا، منهم حوالي 1.6 مليون نازح يعيشون في 2284 موقعًا لاستضافة النازحين في البلاد (مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، 2024) .

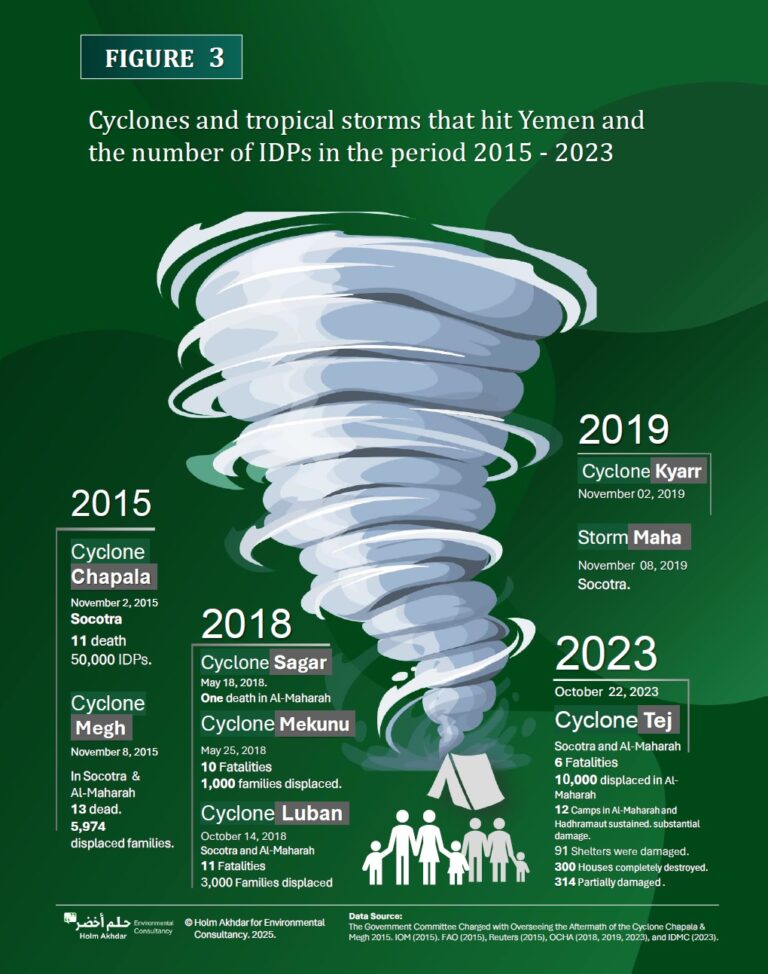

بين عامي 2015 و2023، ضربت اليمن ثمانية أعاصير وعواصف عاتية، مقارنةً بعاصفة استوائية واحدة فقط في السنوات السابقة (2007-2014). في السنوات القليلة الماضية، تسبب تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية – كالأعاصير والعواصف والفيضانات – في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مما زاد من تضرر الملاجئ والبنية التحتية التي أضعفها النزاع أصلاً. وقد أدت شدة التقلبات الجوية المتطرفة إلى تفاقم الأزمة المستمرة، حيث عانت مخيمات النازحين داخلياً من الأمطار الغزيرة وأضرار الفيضانات. علاوة على ذلك، نزح سكان جدد بسبب آثار تغير المناخ.

أدت كل هذه العوامل إلى تفاقم التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، مما زاد من هشاشة أوضاع السكان المتضررين، وساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي وتدهور سبل العيش. وقد أدى ذلك إلى تعقيد الأزمة الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الفقر ونقص الغذاء، واستمرار الصراعات المؤسسية والتنظيمية، وتفاقم الهشاشة، وقصور إدارة مخاطر الكوارث في المجتمعات المتضررة من النزاع وتغير المناخ.

خلصت دراسةٌ أصدرتها شركة حلم أخضر للدراسات والاستشارات البيئية (HAESC) حول النزوح المناخي، بعنوان “في ظلّ تغيّر المناخ: تأثير تغيّر المناخ على النازحين داخليًا في اليمن”، إلى أن حوالي 13.9% من حالات النزوح في اليمن ناجمة عن تغيّر المناخ، الذي أجبر الناس على الفرار من مناطقهم الأصلية. وتركز النزوح المرتبط بتغيّر المناخ بشكل رئيسي في محافظتي المهرة وسقطرى الشرقيتين، تليهما حجة ومأرب.

تتناول هذه الدراسة تأثير تغير المناخ على النازحين داخليًا في اليمن عبر ستة فصول، مع التركيز على النازحين في مأرب وحجة والمهرة وسقطرى. ولفهم النزوح وتغير المناخ المرتبط بالموارد الطبيعية، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر تغير المناخ على النازحين داخليًا في اليمن، ودراسة العلاقة بينهما. كما سعت إلى فهم الأسباب والعوامل من وجهة نظر الجهات المعنية، بالإضافة إلى فهم الآثار المناخية المباشرة والآثار المضاعفة لتغير المناخ على النازحين داخليًا.

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها من أوائل دراسات الحالة التي تتناول تأثير تغير المناخ على النزوح الداخلي في اليمن، مع التركيز تحديدًا على محافظات مأرب وحجة والمهرة وسقطرى. قبل هذا البحث، لم تُجرَ أي دراسات شاملة حول تأثير النزوح الناجم عن تغير المناخ في هذه المناطق تحديدًا. وتتجلى أهمية الدراسة أيضًا في موضوعها، مما قد يجعلها إضافة نوعية جديدة لتعزيز فهم تأثير تغير المناخ على النزوح الداخلي في اليمن.

المنهجية

اعتمد البحث على منهج وصفي وتحليلي، حيث استخدم استبيانًا كأداة رئيسية لجمع البيانات، بالإضافة إلى عشرين مقابلة نوعية وخمس مجموعات تركيز (ذكور وإناث) ضمت 37 مشاركًا. وُجّه الاستبيان إلى عينة عشوائية قوامها 310 نازحين داخليًا موزعين على 26 موقعًا في أربع محافظات: مأرب، حجة، المهرة، وسقطرى. استُعيد 245 استبيانًا صحيحًا ومكتملًا، بنسبة استجابة بلغت 79%. بلغ إجمالي عدد المشاركين في جميع أدوات الدراسة 302 فردًا وفردًا. توزع هؤلاء المشاركون على المشاركين في الاستبيان، ومجموعات النقاش المركزة، والمقابلات النوعية. ثم حُللت البيانات المجمعة باستخدام برنامجي SPSS و Excel.

ملخص النتائج

1. دوافع النزوح

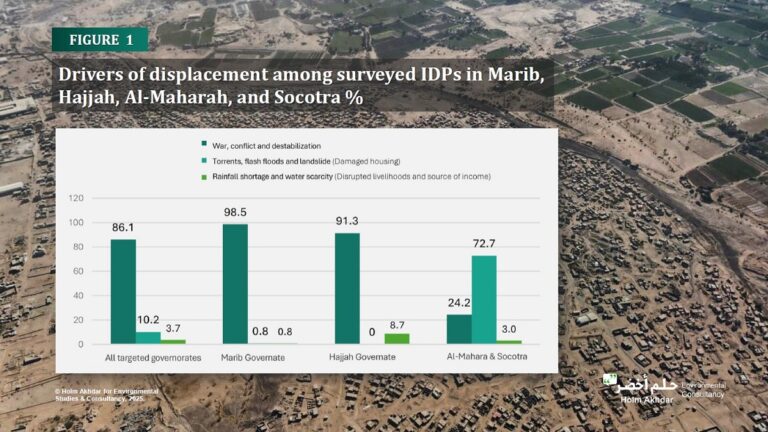

أشارت النتائج الميدانية إلى أن ما يقرب من 13.9% من النازحين داخليًا الذين شملهم المسح في مأرب وحجة والمهرة وسقطرى، نزحوا في المقام الأول بسبب تأثير التغيرات المناخية في مناطقهم الأصلية (انظر الشكل 1 ). ومن بين النازحين بسبب التغيرات المناخية، عانى حوالي 10.2% من النزوح الناجم عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، مما أدى إلى تدمير المساكن في مناطقهم الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، نزح 3.7% منهم بسبب الجفاف ونقص هطول الأمطار في مناطقهم الأصلية، مما أدى إلى ندرة المياه والتأثير على مصادر الدخل، مع تعطيل سبل العيش المختلفة مثل الزراعة والرعي والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

تكشف نتائج مناقشات المجموعات المركزة والمقابلات النوعية التي أجراها فريق حلم أخضر، كجزء من هذه الدراسة، أن الكوارث المناخية قد فاقمت معاناة النازحين، مما أجبرهم على تحمل عمليات نزوح متعددة، سواء داخل مواقعهم أو نحو مديريات ومحافظات أخرى. ويُعزى جزء كبير من النزوح الناجم عن المناخ من هذه المخيمات إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، كما حدث في محافظتي سقطرى والمهرة. إضافةً إلى ذلك، كان النزوح في مخيمات محافظة حجة مدفوعًا بندرة المياه، مما دفع النازحين إلى البحث عن مناطق قريبة من الآبار ومصادر المياه.

2. التأثيرات المناخية المباشرة على النازحين داخليًا

وتشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة كبيرة (94.3%) من النازحين في محافظات مأرب وحجة والمهرة وسقطرى قد تعرضوا بالفعل لمجموعة واسعة من التأثيرات المرتبطة بالمناخ داخل مخيماتهم المؤقتة.

على مستوى المحافظات، كشفت الدراسة أن النازحين في المناطق الشرقية، وتحديدًا المهرة وسقطرى، كانوا الأكثر تضررًا، حيث أبلغ 100% منهم عن هذه الآثار. وفي مأرب وحجة، بلغت نسب النازحين المتضررين 95.5% و90% على التوالي. ويُعزى هذا التباين إلى تكرار الظواهر الجوية المتطرفة والمقلقة في المناطق الشرقية، فعلى سبيل المثال، بين عامي 2015 و2023، ضربت اليمن ثمانية أعاصير وعواصف شديدة، مقارنةً بعاصفة مدارية واحدة فقط في السنوات السابقة (2007-2014).

يُفاقم تزايد وتيرة وشدة العواصف والأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في اليمن أزمة النزوح بشكل كبير. فعلى مدار السنوات الأربع الماضية (2020-2024)، شهد اليمن أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن الفيضانات في المنطقة، مما يُشكل تهديدًا خطيرًا للفئات السكانية الضعيفة القاطنة في مخيمات النزوح.

2.1 العواصف الرعدية الشديدة:

تشير النتائج الميدانية إلى أن الغالبية العظمى، التي تمثل 96.7٪ من النازحين الذين شملهم الاستطلاع في مأرب وحجة والمهرة وسقطرى، أفادوا بتأثرهم بالعواصف الرعدية الشديدة المصحوبة برياح قوية ( انظر الشكل 2 ). كان الضرر شديدًا بشكل خاص في المهرة وسقطرى، حيث دمرت العواصف الشديدة المنازل وتركت الآلاف من الناس بلا مأوى. من عام 2015 إلى عام 2023، أدت الأعاصير والعواصف الرعدية التي أدت إلى هطول أمطار غزيرة وعواصف إلى وفاة 52 شخصًا على الأقل في المهرة وسقطرى ( انظر الشكل 3 ).

في السنوات القليلة الماضية، شهد اليمن زيادة في العواصف الرعدية الشديدة، مما شكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة والممتلكات. يُعدّ البرق ظاهرة شائعة خلال موسم الأمطار السنوي في البلاد؛ ففي عام ٢٠٢٣ وحده، أسفرت العواصف الرعدية الشديدة (بما فيها البرق) عن وفيات وإصابات، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر اليمني عن أكثر من ١٥٠ ضحية. وفي عام ٢٠٢٤، أودت العواصف الرعدية بحياة ما لا يقل عن ١٦٠ شخصًا في اليمن، بمن فيهم العديد من النازحين في المخيمات.

أدت الأعاصير التي ضربت سقطرى أيضًا إلى زيادة النزوح، لا سيما في الوديان، حيث ينتقل السكان إلى مناطق أقل عرضة للفيضانات. ويدل هذا النزوح المستمر على تداعيات تغير المناخ على نمط الحياة التقليدي في الجزيرة، حيث كانت الوديان تشكل المناطق السكنية الرئيسية للعديد من العائلات. ومع ذلك، فإن تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها جعل من الصعب على السكان الاستمرار في العيش في هذه المناطق. وقد أدى تدمير المنازل والمدارس إلى نزوح جماعي للسكان بحثًا عن ملاذ آمن في المناطق الحضرية، مثل حديبو، مما فاقم الضغط على البنية التحتية القائمة في المنطقة.

2.2 الأمطار الغزيرة:

تُظهر بيانات المسح في الشكل 2 أن حوالي 93.1% من النازحين داخليًا أشاروا إلى أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن العواصف المطرية الشديدة تُشكل تهديدًا كبيرًا لمجتمعاتهم. وقد ألحقت هذه الأمطار أضرارًا بمواقع الإيواء ودمرت آلاف الخيام، التي لم تُعوّضها منظمات الإغاثة لسنوات.

نقلتُ خيمتي بعيدًا عن مجرى السيول في المخيم. لكن بسبب الأمطار الغزيرة والرياح، تتضرر خيامنا باستمرار، ولا نملك خيارًا سوى انتظار المنظمات لتزويدنا بالخيام والأغطية كل سنتين أو ثلاث سنوات. ناجي، نازح داخلي في مأرب.

علاوة على ذلك، تفتقر معظم مواقع الإيواء في هذه المحافظات إلى تخطيط فعال لمواجهة الفيضانات. فبين شهري مارس وسبتمبر من كل عام، تشهد المناطق هطول أمطار غزيرة، وقد ازدادت حدتها في السنوات الأربع الأخيرة، مما أدى إلى فيضانات شديدة في جميع المحافظات. وتُعتبر مجتمعات النازحين داخليًا أكثر عرضة للخطر، إذ تواجه الفيضانات دون اتخاذ تدابير استعداد مسبقة أو استجابة كافية بعد الكارثة.

ترتبط هذه الآثار بارتفاع عدد القتلى وتفاقم الخسائر والأضرار سنويًا. من الضروري إدراك الضعف المتزايد للمجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي، والتي تتعرض بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ. النازحون، بمن فيهم النساء والأطفال والمهمشون وذوو الإعاقة وغيرهم، هم الأكثر تضررًا والأقل قدرة على التعامل مع هذه الآثار. وهذا يُفاقم أزمة النزوح المناخي، مما يُنشئ حلقة مفرغة من الصدمات المتوارثة بين الأجيال والدمار البيئي.

2.3 السيول والفيضانات المفاجئة:

وفقًا للنتائج ( الشكل 2 )، أفاد 75.1% من النازحين داخليًا أن الفيضانات في مخيماتهم جرفت خيامهم ودمرت ملاجئهم، التي كانت تفتقر إلى تخطيط طوارئ مناسب. جرفت مياه الفيضانات الخيام والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والبطانيات، وتسببت في أضرار كاملة وجزئية لأكواخ النازحين في قرى عديدة بمحافظتي حجة ومأرب.

في مناقشات المجموعات المركزة مع مجتمع النازحين، تبيّن أن جزءًا من الأضرار المناخية التي لحقت بمخيمات النازحين قد وقعت خلال الفترة 2020-2024. ووفقًا لقادة مجتمع النازحين في مأرب، دُمرت 6500 خيمة بالكامل جراء الفيضانات خلال السنوات الأربع الماضية، وتضررت آلاف الخيام جزئيًا. بالإضافة إلى ذلك، تضرر 175 مخيمًا وموقعًا بالكامل جراء الفيضانات المفاجئة في عام 2024.

في محافظة حجة، تضرر 91 مخيمًا للنازحين بشدة جراء الفيضانات، حيث دُمرت 3,160 خيمة بالكامل، وتضررت 2,869 خيمة جزئيًا خلال السنوات الأربع الماضية. وفي المهرة، لا يزال ما يقرب من 2,500 نازح معرضين بشكل مباشر لخطر الفيضانات في المخيمات.

بالإضافة إلى ذلك، أثّرت الأمطار الغزيرة والفيضانات تأثيرًا بالغًا على مصادر المياه النظيفة الضرورية للنازحين. فقد غمرت الفيضانات العديد من الآبار التقليدية في مأرب وحجة والمهرة وسقطرى، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الآبار القريبة من مخيمات النازحين. في حجة، غمرت المياه 37 بئرًا وأصبحت غير قابلة للوصول إليها بسبب الأمطار الغزيرة والسيول المحملة بالطين والحجارة، مما فاقم من نقص مياه الشرب في مخيمات النازحين. وأشارت المناقشات مع النازحين إلى أن الضرر الذي لحق بمصادر المياه هذه قد أثر سلبًا على سبل عيشهم، وخاصةً بالنسبة للعاملين في إنتاج الماشية والعسل، وكذلك المزارعين والعمال المشاركين في ري الأراضي الزراعية المتضررة من الفيضانات.

على سبيل المثال، في وادي دارهو، الواقع في قلب جزيرة سقطرى، تسببت السيول والفيضانات في دمار كبير، شمل تدمير عدة منازل بالكامل. واضطرت المدرسة الوحيدة في هذا الوادي إلى الإغلاق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، مما أدى إلى نزوح العديد من العائلات إلى حديبو. وفي قرية مصابة، دُمرت ستة منازل بالكامل، واضطر سكانها إلى مغادرة أراضيهم، لينضموا إلى النازحين في المناطق المرتفعة.

كشفت نتائج الدراسة أن حوالي 69.8% من النازحين داخليًا تضرروا من أضرار الفيضانات التي لحقت بمصادر المياه، مما أثر على سبل عيشهم (انظر الشكل 2). بالإضافة إلى ذلك، أفاد 66.9% من المشاركين في هذه المحافظات بأن السيول والفيضانات أعاقت حصولهم على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ووصف العديد من النازحين فيضانات هذا العام بأنها “غير مسبوقة”.

3. الآثار المركبة لتغير المناخ على النازحين داخليًا

3.1 نقص الغذاء وصعوبة الوصول إلى الإغاثة :

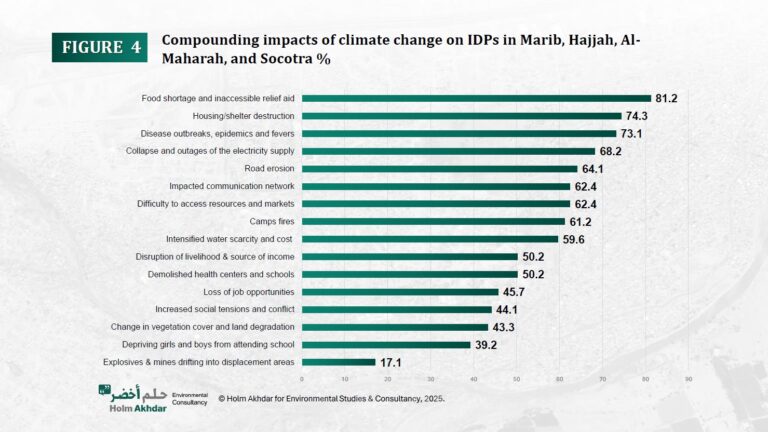

تشير نتائج المسح الموضحة في الشكل 4 إلى أن نقص الغذاء وصعوبة الحصول على مساعدات الإغاثة من أبرز الآثار المتراكمة لتغير المناخ، حيث يؤثر على 81.2% من النازحين داخليًا في مأرب وحجة والمهرة وسقطرى. وتتفاقم هذه التحديات عندما تضرب العواصف المطرية أو الفيضانات المفاجئة المخيمات، مما يؤدي إلى تدمير الإمدادات.

إن ضعف الاستجابات الإنسانية بشكل عام، وعدم كفاية استعدادات الطوارئ من جانب المنظمات والجهات المعنية، قبل الكوارث المناخية أو بعدها، يُسهمان في عدم تلبية الاحتياجات في جميع مواقع النزوح. حاليًا، لا تغطي المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيون سوى 720 مخيمًا من أصل 2284 مخيمًا للنازحين داخليًا في اليمن (إدارة وتنسيق المخيمات في اليمن، 2023)، مما يعكس تقصيرًا استمر عقدًا من الزمان في تلبية احتياجات جميع مجتمعات النازحين داخليًا.

3.2 تدمير الملاجئ:

استنادًا إلى البيانات الواردة في الشكل 4 ، تسببت الظواهر الجوية المتطرفة، كالعواصف والأمطار الغزيرة والفيضانات، في فقدان 74.3% من النازحين داخليًا مساكنهم. وتتجلى شدة آثار المناخ، بدءًا من الأعاصير والعواصف المطرية ووصولًا إلى الفيضانات الناتجة عنها، بشكل خاص في المناطق الشرقية مثل المهرة وسقطرى، وكذلك في المناطق الشمالية الغربية مثل مأرب وحجة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة غير الرسمية لمواقع النازحين وقربها من المناطق المعرضة للفيضانات، بالإضافة إلى استخدام مواد رديئة مثل القماش المشمع والقماش والبلاستيك، والتي لا توفر مقاومة تُذكر للأمطار والرياح والفيضانات، تجعل النازحين أكثر عرضة للكوارث المناخية. على سبيل المثال، في مايو 2024، حدد تقرير صادر عن مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها حول مخاطر الفيضانات في مخيم الجفينة بمأرب 1375 مأوى متضررًا و18 مبنى عامًا متضررًا من الفيضانات (REACH، 2024) .

3.3 تفشي الأمراض والحمى:

ساهم تغير المناخ في تفشي الأمراض والأوبئة، مثل الحمى (الملاريا وحمى شيكونغونيا)، حيث تأثر 73.1% من النازحين داخليًا بالحمى والكوليرا والإسهال وغيرها من الأوبئة بسبب المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار والفيضانات وتلوث مياه الصرف الصحي ( انظر الشكل 4 ). تُشكل مياه الفيضانات الراكدة بيئة خصبة لتكاثر نواقل الأمراض، مثل البعوض. وتتفاقم هذه التحديات بسبب نقص مرافق الرعاية الصحية العاملة في هذه المحافظات، حيث لحقت أضرار جسيمة بالعديد منها بسبب الصراع والظواهر الجوية المتطرفة.

3.4 انقطاع الكهرباء، وإغلاق الطرق، والوصول المحدود إلى الموارد :

أفاد حوالي 68.2% من النازحين داخليًا بأن انهيار وانقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب الأضرار التي لحقت بمصدر الطاقة الرئيسي (أنظمة الطاقة الشمسية)، يمثل رابع أهم تأثير للحوادث المناخية في مخيمات النازحين داخليًا. وجاءت حوادث إغلاق الطرق وتآكل التربة في المرتبة الخامسة، حيث أثرت على حوالي 64.1% من المشاركين. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ انقطاعات شبكات الاتصالات من الآثار المُضاعفة الحاسمة لتغير المناخ. كما أُفيد بأن صعوبة الوصول إلى الموارد الأساسية والإمدادات والأسواق تُعدّ من الآثار المُضاعفة، حيث أثرت على 62.4% من المشاركين ( الشكل 4 ).

3.5 حرائق المخيمات والملاجئ:

تشير البيانات الواردة في الشكل 4 إلى أن 61.2% من النازحين داخليًا في المحافظات الأربع التي شملها المسح أشاروا إلى أن الحرائق في المخيمات والملاجئ تُشكل مخاطر متكررة كبيرة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل مناخية. ولاحظ فريق الدراسة زيادة في حوادث الحرائق داخل مخيمات النازحين، مما أجبر السكان على البحث عن ملاجئ بديلة. غالبًا ما تحدث الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، أو الفيضانات، أو العواصف، أو الرياح العاتية، أو الأعطال الكهربائية، أو ممارسات الطهي داخل الخيام، وتتفاقم غالبًا بسبب غياب أدوات السلامة من الحرائق والوقاية منها (مثل طفايات الحريق وبطانيات الحريق) في مخيمات النازحين.

على سبيل المثال، بين يناير 2020 ويونيو 2024، كان هناك 636 حريقًا في مخيمات مأرب، مما أسفر عن 36 حالة وفاة و89 إصابة، بمن فيهم أطفال ونساء. في المهرة، شهدت مخيمات النازحين داخليًا العديد من حوادث الحريق، كان آخرها في 4 نوفمبر 2024، في مخيم المهمشين بالغيظة. واجه هذا المخيم العديد من حوادث الحريق على مدار العامين الماضيين. والجدير بالذكر أن إعصار ساجار في مايو 2018 أشعل النار في مسكن في المهرة، مما أسفر عن وفاة شخص واحد. في ديسمبر 2022، أدى حريق كبير في مخيم طريق المطار بالغيظة إلى تدمير 65 خيمة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 60 عائلة، وإصابة خمسة أفراد.

في محافظة حجة، أفاد ممثلو المنظمات غير الحكومية بوقوع حوادث حرائق متفرقة، منها حريقان في أبريل/نيسان 2019 أديا إلى تدمير أربعة ملاجئ طوارئ ومأوى مؤقت في موقعين لإيواء النازحين داخليًا في مديرية عبس. وفي عام 2018، وقع حادث آخر في مخيم المنجورة بمديرية بني حسن، حيث اندلع حريق في خيام النازحين داخليًا، مما أثر على أكثر من عشر عائلات. وفي مارس/آذار 2024، اندلع حريق في مخيم بمديرية عبس، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة والديه بحروق بالغة.

3.6 زيادة التوترات الاجتماعية:

تُعدّ التوترات الاجتماعية أثرًا تراكميًا رئيسيًا تفاقم بسبب الظواهر المناخية المتطرفة التي تؤثر على مجتمعات النازحين داخليًا في اليمن. أفاد حوالي 44.1% من النازحين المشاركين ( الشكل 4 ) بزيادة في التوترات الاجتماعية والتهديدات من المجتمع المضيف فيما يتعلق بقضايا الأراضي المرتبطة بالمخيمات، والتي غالبًا ما يملكها السكان المحليون.

يواجه 103 مخيمًا حاليًا تهديدات بالإخلاء الفوري. بعد قرابة عقد من النزوح، يزداد إقبال مالكي الأراضي على الاستثمار في ممتلكاتهم، التي يفتقر معظمها إلى عقود إيجار رسمية. إضافةً إلى ذلك، تنشأ التوترات نتيجةً للتنافس على الخدمات والموارد الشحيحة في المجتمعات المضيفة. ويتجلى هذا بشكل خاص في المخيمات الواقعة في مأرب وحجة.

3.7 الأضرار التي لحقت بالغطاء النباتي:

تنعكس الآثار المتراكمة لتغير المناخ بشكل واضح في تدهور الغطاء النباتي والأراضي في المجتمعات النازحة. أفاد حوالي 43.3% من النازحين داخليًا بتضرر مساحات واسعة من الغطاء النباتي في المهرة وسقطرى وحجة ومأرب. تسبب إعصارا تشابالا وميغ في أضرار جسيمة للأشجار المهددة بالانقراض في سقطرى، حيث اقتلعا مجموعات كاملة من أشجار دم الأخوين.

أوضح خبير محلي من هيئة حماية البيئة أن “أشجار اللبان في سقطرى، المعروفة بأشجار اللبان، في محمية حومهل الطبيعية فقدت حوالي 30% من أشجارها بسبب رياح الأعاصير العاتية. وبعد إضعافها جراء تلك الأضرار بفترة وجيزة، هاجمت خنافس اللحاء أشجار اللبان المتبقية، مما أدى إلى فقدان 30% إضافية من هذه الأنواع الفريدة والمهددة بالانقراض”.

3.8 الألغام والمتفجرات المتسللة إلى مخيمات النازحين:

علاوة على ذلك، خلّفت الفيضانات آثارًا تراكمية، إذ جرفت الألغام الأرضية والمتفجرات المتخلفة عن الصراعات العسكرية. تُشكّل الألغام الأرضية مخاطر جسيمة على المجتمعات المتواجدة في الخطوط الأمامية، حيث أثرت على 17.1% من النازحين داخليًا في مأرب وحجة ( انظر الشكل 4 ). وقد ازدادت هذه المخاطر بشكل ملحوظ في أغسطس/آب 2024 بعد أن أدت الفيضانات العارمة في مأرب وحجة إلى انجراف هذه المتفجرات بالقرب من مخيمات النازحين.

4. التكيف مع تغير المناخ

لقد أجبرت الصدمات المناخية التي شهدتها محافظات مأرب وحجة والمهرة وسقطرى الأسر النازحة على اعتماد استراتيجيات تكيف غير قادرة على التكيف، بسبب عدم قدرتها على التعامل بشكل فعال مع مخاطر المناخ.

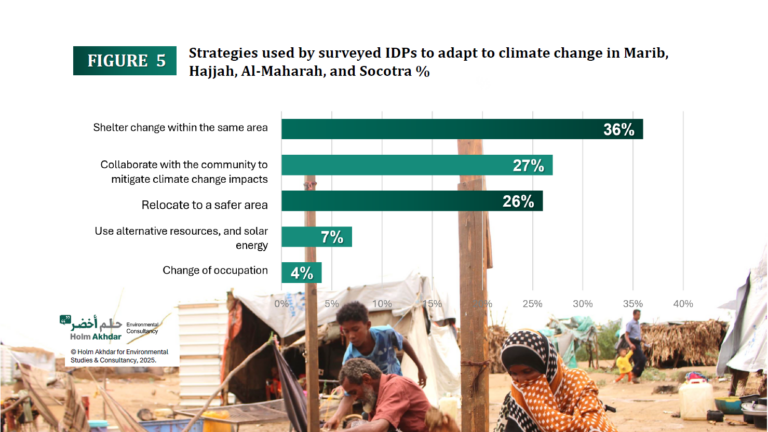

تكشف النتائج، كما هو موضح في الشكل 5 ، أن حوالي 62% من النازحين الذين شملهم الاستطلاع لجأوا إلى تغيير ملاجئهم والانتقال مرة أخرى لتجنب الفيضانات والعواصف التي دمرت مخيمات نزوحهم الأولية. ومن بينهم، اضطر 36% إلى نقل ملاجئهم داخل منطقة نزوحهم. وعلى العكس من ذلك، أفاد 26% من النازحين أنهم انتقلوا إلى مناطق أخرى اعتبروها أكثر أمانًا من وجهة نظرهم. وقد تأثر قرار القيام بالنزوح الثاني في المقام الأول بقربهم من مسار السيول والفيضانات المفاجئة. وفي حين أن استراتيجية التكيف هذه قد توفر راحة مؤقتة من التهديدات المناخية المباشرة، إلا أنها قد تزيد من تفاقم أزمة النزوح المناخي في البلاد.

اتخذ عدد كبير من النازحين داخليًا، بنسبة 38% ، قرارًا مدروسًا بالبقاء في مخيماتهم، والتكيف مع الفيضانات وتهديدات المناخ. وتعاون 27% منهم مع مجتمعاتهم النازحة والمضيفة للتخفيف من خطر الفيضانات من خلال بناء حواجز ترابية أمام المخيمات لمنع تدفق مياه الفيضانات. كما بادروا بتوعية سكان المخيمات عبر تطبيقات مثل واتساب وغيره، ونشروا الوعي بمخاطر الفيضانات والرياح والعواصف، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول تحسين تقنيات تركيب الخيام.

استخدم 7% من النازحين داخليًا تقنيات الطاقة البديلة في مخيماتهم كوسيلة للتكيف مع مخاطر المناخ. في محافظات المهرة ومأرب وحجة، اضطر 4% منهم إلى تغيير مهنهم أو وظائفهم. ينبغي على الجهات الفاعلة الرئيسية في اليمن التركيز على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه كاستراتيجيتين رئيسيتين للاستجابة له.

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن الكوارث والصدمات المناخية في اليمن دفعت أكثر من نصف النازحين داخليا إلى تبني استراتيجيات تكيف غير قادرة على التكيف.

5. العوامل النظامية المساهمة في تفاقم الصدمات المناخية

تكشف الدراسة عن مجموعة من العوامل النظامية والمؤسسية التي تساهم في تكثيف مخاطر المناخ التي تواجهها المجتمعات النازحة، فضلاً عن قضية زيادة النزوح الناجم عن المناخ.

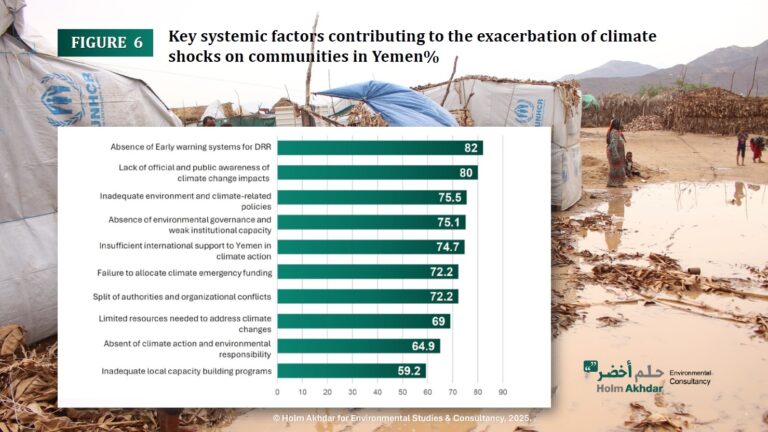

يوضح الشكل 6 أهم العوامل، والتي مثّلت 82% من النازحين داخليًا، وهو غياب أنظمة الإنذار المبكر (EWS) لتنبيه المجتمعات المحلية بفعالية من الكوارث المناخية. إضافةً إلى ذلك، لا تتوفر في جميع مخيمات الإيواء في اليمن أنظمة إنذار مبكر للحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك المخيمات في محافظات مأرب والمهرة وحجة وسقطرى. يلي ذلك مباشرةً ضعف الوعي الرسمي بنسبة 80% بشأن شدة تغير المناخ والاستعدادات اللازمة للتخفيف من آثاره.

يأتي غياب السياسات المتعلقة بالبيئة والمناخ في المرتبة الثالثة من بين هذه العوامل المساهمة، بنسبة 75.5% وفقًا للمستجيبين. علاوة على ذلك، يُشار إلى غياب الحوكمة البيئية وضعف القدرات المؤسسية كعوامل إضافية تُسهم في مخاطر المناخ، بنسبة 75.1% من الإجمالي. كما يُعدّ نقص الدعم الدولي المُقدّم لليمن في مواجهة تغير المناخ عاملًا رئيسيًا، بنسبة 74.7%. ( انظر الشكل 6 )

كما أبرزت نتائج الدراسة ضعف الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية، كاشفةً عن أوجه قصور كبيرة لدى الجهات الفاعلة الرئيسية. وتحديدًا، أفاد 57% من النازحين داخليًا بأن السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية نفذت تدخلات محدودة للتخفيف من مخاطر المناخ وتسهيل جهود التكيف. علاوة على ذلك، أشار 43% من النازحين داخليًا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات فعالة في مواقع نزوحهم لحمايتهم من الكوارث المناخية. وبرز نقص تدخلات الحد من مخاطر المناخ بشكل خاص في محافظتي سقطرى والمهرة، وفقًا لما أفاد به 67% من النازحين داخليًا، تلتهما حجة بنسبة 57%، ومأرب بنسبة 29%.

وبدون اتخاذ إجراءات بشأن المناخ واستراتيجيات التكيف، فإن تأثير تغير المناخ على النازحين داخلياً في اليمن لن يقتصر على الوضع الحالي، بل سيمتد إلى الأجيال المتعاقبة داخل كل مجتمع محلي، مما يؤدي إلى إدامة دورات الضعف والنزوح.

التوصيات

وبناءً على نتائج المسح، ومناقشات المجموعات البؤرية، ومقابلات أصحاب المصلحة، وتوصيات المشاركين، توصي الدراسة بما يلي:

أولاً: التوصيات للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وسلطاتها المحلية:

إلى رئاسة مجلس الوزراء:

- تعزيز آليات الحوكمة متعددة المستويات، استناداً إلى نهج متكامل لإدارة المناخ، من خلال خطة تشمل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات المتضررة.

- دمج موضوع تغير المناخ وعواقبه الخطيرة المحتملة في المناهج التعليمية الإلزامية في المدارس الابتدائية.

- منع البناء العشوائي في مناطق الأودية والمناطق المعرضة للفيضانات والمناطق المجاورة لسدود المياه والكتل الصخرية والطينية غير المستقرة أو المناطق غير المخططة.

- تعزيز دور الهيئات المتخصصة في مجال الكوارث وهي: هيئة الدفاع المدني، هيئة الأرصاد الجوية، هيئة حماية البيئة، هيئة المساحة الجيولوجية، وجمعية الهلال الأحمر اليمني.

- دعم الجامعات ومراكز البحوث لتحسين إنتاج المعرفة بشأن تغير المناخ وحلول التكيف والمرونة المناخية.

إلى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين داخليًا (EXUIDPs):

- تحديث السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي لتشمل حماية الفئات الأكثر ضعفا من تأثير تغير المناخ.

- إعداد خطة وطنية لمعالجة النزوح المناخي تتضمن التكامل والمشاركة الفعالة للمجتمعات الضعيفة، بما في ذلك النازحين داخلياً والنساء والمهمشين والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المضيف، في اقتراح الحلول.

- وضع معايير لمخيمات النازحين داخليًا: ضمان توافق المخيمات ومناطق استضافة النازحين داخليًا، قدر الإمكان، مع مبادئ التخطيط العمراني القائم على الحماية، بما في ذلك ما يتعلق بالموقع والتخطيط وتصميم الخدمات. وتشمل الاعتبارات البعد عن النزاعات المسلحة أو مصادر العنف الأخرى، والابتعاد عن مجرى السيول أو سدود المياه؛ ومشاركة المجتمع المحلي في تخطيط قطع الأراضي العائلية؛ وتخصيص مساحة كافية لكل أسرة؛ والوصول الآمن إلى الموارد، مثل الغذاء والماء والحطب؛ والخدمات، مثل الشرطة ومكاتب إدارة المخيمات وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والمدارس والأسواق والمراكز المجتمعية؛ والإضاءة الأمنية؛ والسلامة والوقاية؛ وإنشاء مساحات صديقة للأطفال. [1]

إلى وزارة المياه والبيئة:

- البدء بصياغة سياسات بيئية ومناخية، مع وضع إجراءات لدعم تطبيق قانون حماية البيئة رقم 26/1995. كما ينبغي تحديث برنامج العمل الوطني للتكيف (NAPA).

- ينبغي التركيز على إدارة مخاطر المناخ وفقًا للسيناريوهات المحتملة لليمن على مدى السنوات الخمس المقبلة. سيساهم ذلك في اتخاذ القرارات بناءً على بيانات المناخ، ووضع الخطط المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر والتكيف معها.

- ويجب تعزيز دور هيئة حماية البيئة في العمل المناخي، وربطها بمحطات المناخ من أجل المساهمة في إعداد تقارير تقييم المخاطر لمناطق جمع مياه الفيضانات، وخاصة تلك الواقعة على مقربة من المراكز السكانية.

- يجب على وزارة المياه والبيئة إلزام المنظمات الدولية والمحلية والشركات الصناعية بالالتزام بمتطلبات قانون حماية البيئة وقانون المياه واستراتيجية قطاع المياه الوطني وبرنامج الاستثمار، عند تنفيذ مشاريع الآبار أو المياه والصرف الصحي أو الطاقة أو غيرها، وذلك لضمان الحفاظ على البيئة والموارد والاستخدام المستدام للموارد.

- تحسين جودة البيانات والتقارير الوطنية عن الغطاء النباتي في اليمن بحيث يتم متابعة البيانات من خلال رصد مناطق التدهور في الغطاء النباتي والأراضي الخصبة والتربة واقتراح الحلول لمعالجة التدهور البيئي.

إلى السلطات المحلية في كافة المحافظات:

- التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء منظومة إنذار مبكر للعواصف والسيول لتشمل كافة مراكز ومديريات المحافظة.

- إنشاء غرفة طوارئ مناخية في كل محافظة. وستكون مهمة هذه الغرفة جمع البيانات المناخية والتحذيرات الجوية من الجهات الوطنية، بهدف مشاركة هذه التحذيرات مع السكان المحليين عبر وسائل الاتصال والإعلام (الرسائل النصية، والإذاعة، والتلفزيون، والمنصات، ومواقع التواصل الاجتماعي)، بما في ذلك مخيمات النازحين في المحافظة.

- إعداد خطة طوارئ لإدارة الكوارث على المستوى المحلي بالتنسيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مع التركيز بشكل خاص على أكبر مواقع إيواء النازحين داخلياً المعرضة للفيضانات.

- تعزيز القدرات المحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، مع التركيز على الاستعداد المبكر للفيضانات في المجتمعات النازحة.

الحد من ممارسات البناء العشوائية بشكل عام، ومنع إنشاء مخيمات النازحين على الأراضي غير المملوكة للدولة لتجنب الصراعات الاجتماعية في المستقبل. - تعزيز أنشطة إعادة التحريج وزراعة الأشجار في المحافظات، بما في ذلك مواقع النزوح والمناطق المتصحرة.

ثانياً : التوصيات للمانحين:

- تقديم الدعم الفني لوزارة المياه والبيئة، ودعم بناء القدرات في إعداد استراتيجية حوكمة المناخ في اليمن، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات المتضررة من المناخ.

- تزويد الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليمنية بأدوات النمذجة التحليلية لتغير المناخ لتمكينها من تطوير سيناريوهات المناخ الوطنية والمحلية، فضلاً عن التخطيط للمخاطر والكوارث.

- توفير المعدات والأدوات والأجهزة التقنية اللازمة للمؤسسات المحلية المتخصصة في إدارة الكوارث (على سبيل المثال، هيئة الدفاع المدني، وهيئة حماية البيئة، وهيئة المساحة الجيولوجية، ومركز رصد الزلازل) لتعزيز قدرتها على الحد من مخاطر الكوارث في المجتمعات المعرضة للخطر.

- الاستثمار في برامج التكيف التي تلبي احتياجات جميع القطاعات، ودعم المبادرات المجتمعية المبتكرة. وهذا يُسهم في الحد من تأثر المجتمعات الأكثر ضعفًا بتغير المناخ.

- استغلال الشراكة القائمة مع الجهات الفاعلة لدعم توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر التي تم تنفيذها في صنعاء وحضرموت، لتشمل توسيع هذه الأنظمة في جميع المحافظات المتضررة، بالإضافة إلى مناطق التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية مثل سقطرى والمهرة.

ثالثا: التوصيات لوكالات الأمم المتحدة:

إلى مكتب المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري:

- اعتماد التخطيط للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث في كافة مخيمات النازحين داخليا في اليمن.

- دعم الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين داخليا (EXUIDP) في قضية المخيمات المهددة بالإخلاء القسري العاجل، وضمان سلامة النازحين المقيمين في هذه المخيمات.

- حثّ المنظمات والشركاء الإنسانيين في اليمن على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة للحدّ من المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تنتج عن مشاريعهم، مع السعي إلى تطوير مؤشرات قابلة للقياس سنويًا، بما يضمن الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد الطبيعية من جهة، والحفاظ على سمعة هذه المنظمات وقبولها المجتمعي من جهة أخرى.

- تعزيز نهج العدالة المناخية، وإدارة المخاطر والتوترات الاجتماعية الناجمة عن النزوح المناخي، والتي قد تؤدي إلى خلق الظروف التي تزيد من احتمال التدهور البيئي على نطاق واسع.

- توجيه جزء من الدعم نحو الحلول المبتكرة والمبادرات الإبداعية التي تعزز القدرة على التكيف والمرونة لدى المجتمعات النازحة داخل مجتمعاتها المؤقتة.

إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

- زيادة الدعم لبرامج سبل العيش التي تستهدف النازحين داخليا في المناطق المتضررة، وتوفير فرص العمل التي تعمل على تحسين دخل الأسر النازحة مع تعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود.

- توجيه بعض التمويل إلى الحلول المبتكرة ومبادرات العمل المناخي لتعزيز القدرة على التكيف والمرونة لدى المجتمعات الضعيفة في اليمن.

- دعم أنشطة بناء القدرات في مجال العمل المناخي لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبادرات المجتمعية لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف والتخفيف.

إلى المنظمة الدولية للهجرة:

- إعداد خطة طوارئ مناخية لجميع مواقع النزوح الداخلي، بما في ذلك المواقع التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة.

- توفير أنظمة الإنذار المبكر ومعدات مكافحة الحرائق لمخيمات النازحين، وخاصة الأكثر كثافة، بما في ذلك المواقع التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة.

- الاستثمار في تنمية القطاعات الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفا.

إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا):

- إنشاء آلية تنسيق موحدة بين وكالات الأمم المتحدة والوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين داخليًا والسلطات المحلية لمعالجة فجوات البيانات المتعلقة بالنزوح الناجم عن تغير المناخ والاحتياجات الإنسانية. ويجب ضمان شمولية البيانات المجمعة، بحيث تغطي الظاهرة وآثارها والحلول المقترحة.

- تحسين تقديرات أعداد النازحين داخليًا في سياق تغير المناخ في اليمن. ينبغي أن تكون البيانات أكثر شفافية وشمولية وتفصيلًا فيما يتعلق بأنماط ودوافع النزوح الداخلي الناجم عن تغير المناخ.

- إشراك أصحاب المصلحة بشكل فعال، وخاصة النازحين داخليا (بما في ذلك النساء والمهمشين والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المضيف) في تقييم ورصد الاحتياجات، وإيجاد حلول تتناسب مع تحدياتهم واحتياجاتهم المحددة.

التمويل: تم إجراء هذه الدراسة بدعم من وزارة الخارجية الاتحادية من خلال سفارة سويسرا في عُمان.

مراجع:

مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها (٢٠٢٤). اليمن – القائمة الرئيسية لمواقع النازحين داخليًا لمجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها (مارس ٢٠٢٤) . مأخوذة من بوابة بيانات العمليات: https://data.unhcr.org/en/documents/details/108242

ريتش (2024). اليمن: تحليل التعرض لمخاطر الفيضانات في مواقع النازحين داخليًا ضمن برنامج تنسيق المخيمات وإدارتها – مواقع النازحين داخليًا في محافظة مأرب – تقرير. مأخوذ من مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها: https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-cccm-idp-site-flood-hazard-exposure-analysis-idp-sites-marib-governorate-report-may-2024

برنامج الأغذية العالمي (٢٠٢٤). ماذا يحدث في اليمن؟ شرحٌ للصراع وأثره على المدنيين . مأخوذ من برنامج الأغذية العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية: https://www.wfpusa.org/articles/whats-happening-yemen-explainer-conflict-impact-civilians/

[1] وفقًا لمعايير مجموعة عمل مجموعة الحماية العالمية (2010). دليل حماية النازحين داخليًا، ( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ).

🕔 عدن، (22 مايو 2025)

لقراءة أو تحميل ملفات الدراسة من موقع “حلم أخضر” اضغط هنـــا